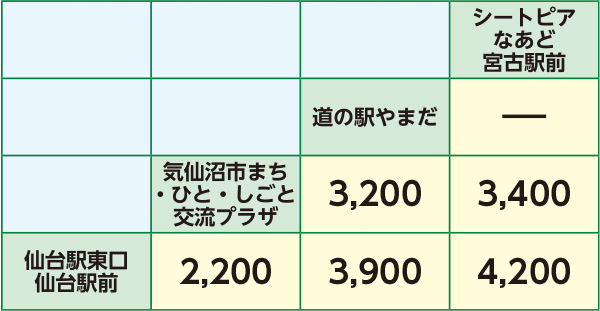

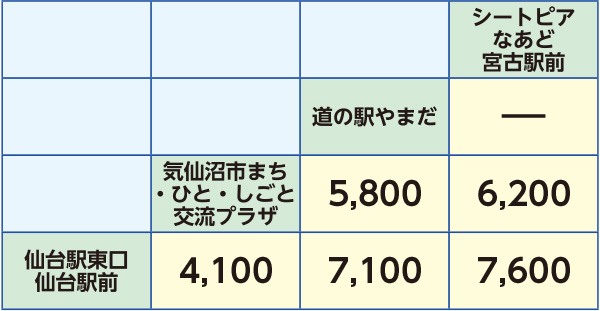

運 賃

【 2024年10月1日運賃改定 】

片道運賃

2回回数券

小人運賃: 片道は大人の半額。回数券は小人運賃の設定はありません。

乗車券の購入は

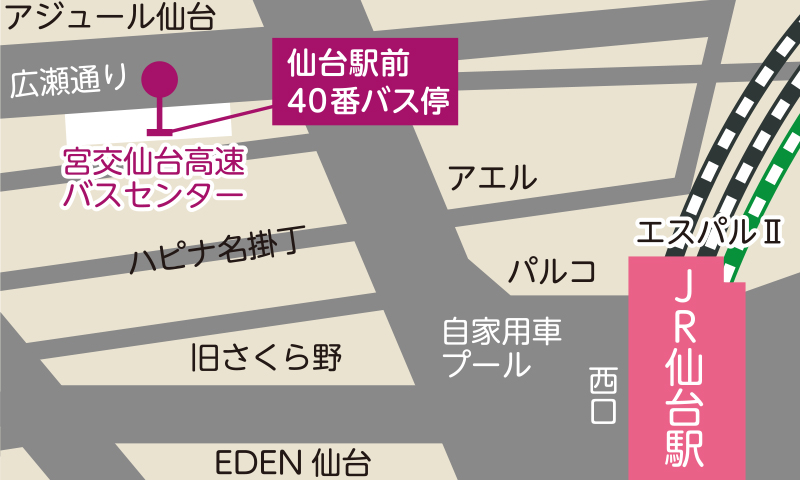

●仙台駅前

(宮交仙台高速バスセンター窓口)

●仙台駅東口

(自動券売機)

●宮古駅前

(岩手県北バス宮古駅前案内所窓口)

注1)各箇所営業時間が異なります。ご確認の上お買い求めください。また販売窓口営業時間外においては乗車バス車内でもご購入いただけます。

注2)当路線「仙台⇔気仙沼」間の乗車券は、「ミヤコーバス 気仙沼・南三陸ー仙台線」ではご利用いただけません。

注3)2回回数券の有効期間はご購入日から1ヶ月です。

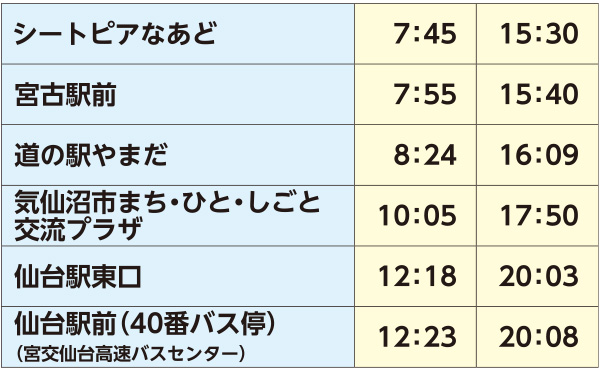

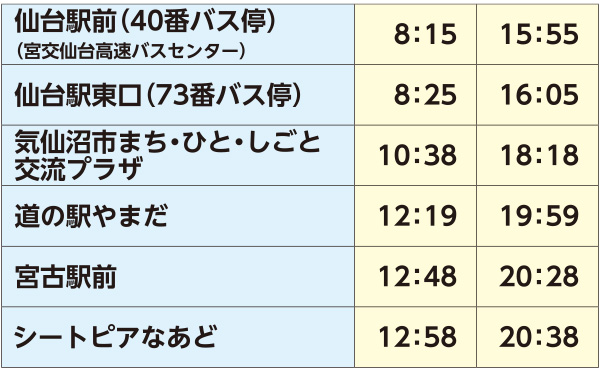

時刻表

2023年10月1日からの時刻です。

※道の駅さんりく/道の駅三滝堂にて15分休憩。(法令に基づき乗務員休憩も兼ねています)

※シートピアなあど〜道の駅やまだ間及び仙台駅東口〜仙台駅前間のみのご利用はできません。

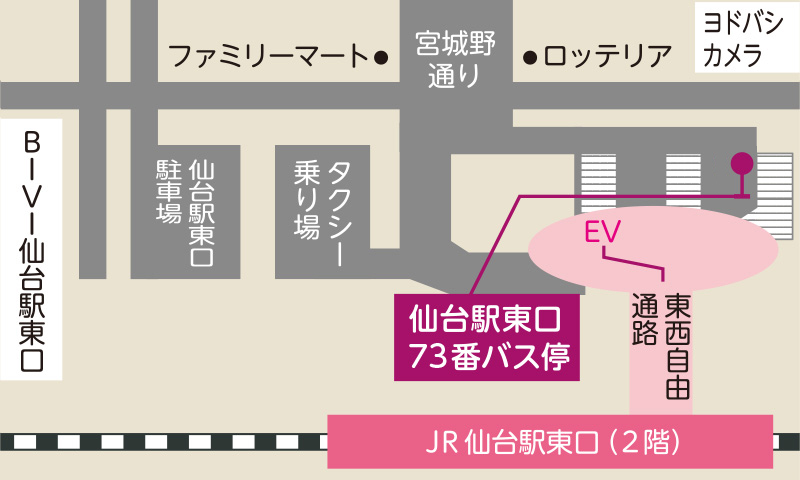

バス停留所のご案内

地図の画像を押すと、大きく表示されます。

おすすめモデルコース

日帰りコース

● 仙台駅東口 8:25発

⬇︎ 三陸高速バス

● 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ 10:38着

⬇︎

⬇︎

⬇︎ 徒歩15分

海の市は、気仙沼の魅力がつまった施設です。1階は海産物や菓子類、ご当地キャラ「ホヤボーヤ」の可愛いグッズなど豊富なお土産や飲食店、またマイナス20度の世界を体験できる「氷の水族館」があります。プロジェクションマッピングでカラフルに照らされた氷の世界は写真撮影OK!

2階にある「シャークミュージアム」ではサメの生態について、展示や映像で学ぶことができます。

海の市

〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前7-13

TEL:0226-24-5755

定休日:1~6月 不定休/7~12月 無休

⬇︎ 徒歩15分

● 散策&ショッピング

⬇︎

バス旅のいいところの一つは、運転を気にしなくていいところ!ぜひ、クラフトビールのお店で飲み比べをしてみては?

フルーティなものからガツンとしたテイストのものまで種類が豊富!おしゃれなデザインが魅力の缶ビールはお土産にもってこいの品。

ブラックタイドブリューイング

〒988-0017 宮城県気仙沼市南町3-2-5 拓(ヒラケル)内

⬇︎

● 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ 17:50発

⬇︎ 三陸高速バス

● 仙台駅東口 20:03着

1泊2日コース

1日目

● 仙台駅東口 8:25発

⬇︎ 三陸高速バス

● 道の駅やまだ 12:19着

ランチ&買い物

移転ニューオープンした道の駅やまだ。新鮮な海の幸を贅沢に使ったお寿司や海鮮ラーメンを食べることができます。また、産直では地元の海産物・農産物の購入はもちろん、大きな生簀の中には元気に泳ぐ魚やイカ、サメがいることも!

道の駅やまだ おいすた

〒028-1321 岩手県下閉伊郡山田町山田第5地割66番地1

TEL:0193-65-6631

営業時間:9:00〜18:00

定休日:1月1日 ※道路休憩施設は24時間年中無休

⬇︎ タクシー等

● 山田湾展望広場

⬇︎ 徒歩12分

● 織笠駅

14:52発

⬇︎ 三陸鉄道

● 宮古駅 15:32着

⬇︎

● ホテルチェックイン

宮古駅から徒歩圏内の

おすすめビジネスホテル

◆ ホテル宮古ヒルズステーション(徒歩5分)

https://breezbay-group.com/miyako-h/

◆ 宮古ホテル沢田屋(徒歩12分)

http://www.hotel-sawadaya.com/

◆ 宮古セントラルホテル熊安(徒歩8分)

https://www.hotel-kumayasu.com

◆ ゲストハウス3710(徒歩5分)

https://guesthouse3710.com/

⬇︎

● PENCOでディナー

PENCOはおしゃれな、でもゆっくりくつろげるカフェ。地元野菜の販売も…。

Farm Fresh Market&Café PENCO

〒027-0083 宮古市大通1-1-29

営業時間:10:00~19:00

定休日:月曜日/第2・第4火曜日

ちょっと足を延ばして!

山田町の

おすすめスポット

● 荒神海水浴場

船越半島の最南端に位置し、白い砂浜とエメラルドグリーンの宝石のような海の景色がとても綺麗な海水浴場。内湾にあるため、波も穏やかで透明度の高さが魅力的です。※遠いため、車で行くのがベスト!

● オランダ島

東北唯一の無人島海水浴場。オランダ島に渡る巡行船は完全予約制となっております。

2日目

● ホテル 10:00頃

⬇︎

● 宮古市内観光

レ・ド・シェーブルでヤギミルクスイーツを召し上がれ。鋭い目つきのヤギはだんだんと目の離せなくなる魅惑のキャラ。

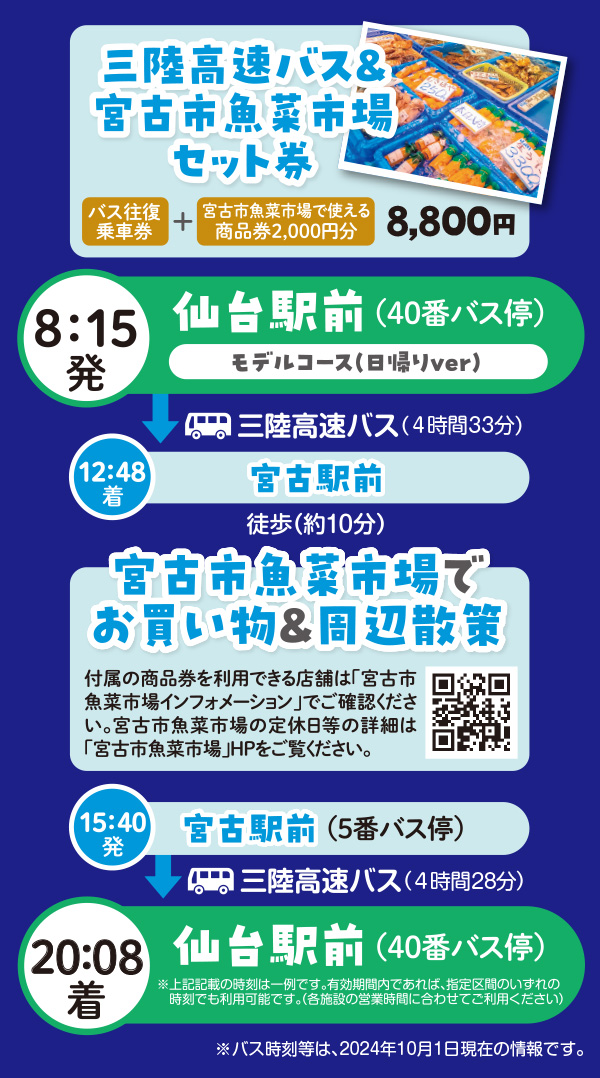

宮古市魚菜市場には新鮮な海の幸が盛り沢山!

レ・ド・シェーブル

〒027-0083 岩手県宮古市大通4-5-10

TEL:0193-87-5959 (しあわせ乳業 事務局)

営業時間:10:30〜19:00

定休日:年中無休

宮古市魚菜市場

〒027-0072 岩手県宮古市五月町1番1号

TEL:0193-62-1521

営業時間 6:30〜17:30

定休日:毎週水曜日

⬇︎

● 宮古駅前 11:40発

⬇︎ 路線バス

● 浄土ヶ浜ビジターセンター 11:57着

⬇︎

● ビジターセンター見学、浄土ヶ浜散策、ランチ等

浄土ヶ浜ビジターセンターでは、三陸海岸の自然や景観にまつわる展示を見たり、みちのく潮風トレイルや周辺の散策に関する情報の収集も。

浄土ヶ浜ビジターセンター

〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町32-69

TEL:0193-65-1690

営業時間:9:00〜17:00

定休日:12月29日~1月3日

⬇︎

● 浄土ヶ浜桟橋 14:30発

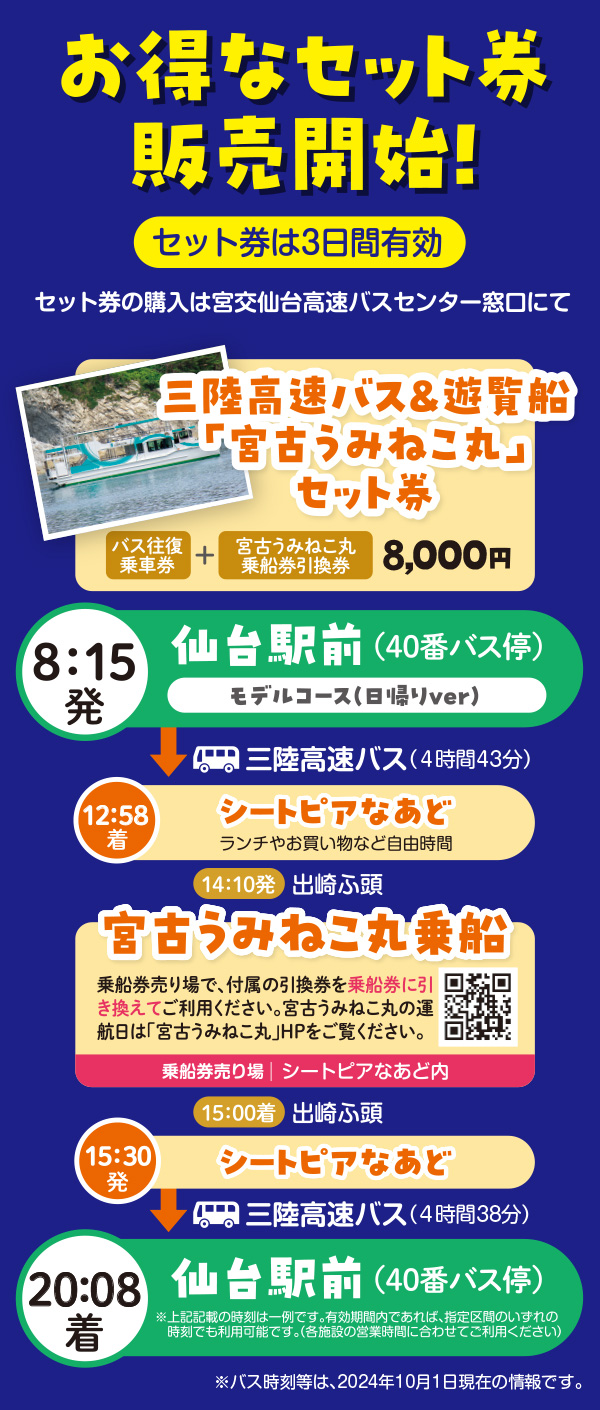

⬇︎ 宮古うみねこ丸

リニューアルした遊覧船「宮古うみねこ丸」に乗船し、マリンガイドの案内を聞きながら海の上から浄土ヶ浜を観光!追いかけてくるうみねこ達に「うみねこパン」をあげてみよう!

うみねこ丸

出崎埠頭 〒027-0004 岩手県宮古市臨港通1-20 シートピアなあど内

TEL:0193-65-8856

定休日:運航情報は天候などにより急遽変更になる場合がございます。

● 出崎埠頭 15:00着

● シートピアなあど 15:30発

⬇︎ 三陸高速バス

● 仙台駅東口 20:03発

2泊3日コース

1日目

● 仙台駅東口 8:25発

⬇︎ 三陸高速バス

● 宮古駅前 12:48着

レ・ド・シェーブル

〒027-0083 岩手県宮古市大通4-5-10

TEL:0193-87-5959 (しあわせ乳業 事務局)

営業時間:10:30〜19:00

定休日:年中無休

13:40発

⬇︎ 路線バス

● 浄土ヶ浜ビジターセンター

13:57着

浄土ヶ浜ビジターセンターでは、三陸海岸の自然や景観にまつわる展示を見たり、みちのく潮風トレイルや周辺の散策に関する情報の収集も。

浄土ヶ浜ビジターセンター

〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町32-69

TEL:0193-65-1690

営業時間:9:00〜17:00

定休日:12月29日~1月3日

⬇︎

● さっぱ船・浄土ヶ浜散策

陸中海岸の「青の洞窟」へは浄土ヶ浜マリンハウスからさっぱ船(冬期休業)に乗船。青く輝く透明度の高い海面を見られる洞窟の他にも、浄土ヶ浜の内湾にある名所を間近で見学できます。

また、浄土ヶ浜マリンハウスではさわやかな水色で人気の「青の洞窟ソフト」も食べられます。浄土ヶ浜を一望できる絶景の写真スポット「御台場展望台」はマリンハウスより徒歩5分程度の距離にあります。ぜひ足をのばしてみては?

お腹がすいたら、浄土ヶ浜レストハウスで見た目もかわいい「浄土ヶ浜カレー」も食べられます。レストハウスから少し奥に入ると、手彫り風の洞窟のトンネルが…。ごつごつしたトンネルを通って浄土ヶ浜から蛸ノ浜へも歩いて行くことができます。

青の洞窟(浄土ヶ浜マリンハウス)

〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町32-4

TEL:0193-63-1327

営業時間:3月~11月の8:30~17:00(冬季休業)

浄土ヶ浜レストハウス

〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町32

TEL:0193-62-1179

営業時間:8:30〜17:00

⬇︎

● 浄土ヶ浜パークホテル 着

2日目

● 浄土ヶ浜パークホテル 8:30頃

⬇︎ シャトルバス《要予約》

● 宮古駅前 8:45着

宮古駅から徒歩10分のところにある宮古市魚菜市場。新鮮な海の幸がいっぱいです。

近くには宮古市民のソウルフード「相馬屋」が!朝6:00からオープンしている相馬屋のパンをお土産にいかが。

宮古市魚菜市場

〒027-0072 岩手県宮古市五月町1番1号

TEL:0193-62-1521

営業時間:6:30〜17:30

定休日:毎週水曜日

相馬屋

〒027-0041 岩手県宮古市西ケ丘三丁目1-7

TEL:0193-62-1729

営業時間:6:00〜18:00

定休日:毎週水曜日

● 宮古駅 9:56頃

⬇︎ 三陸鉄道

● 釜石駅 11:23着

⬇︎ 徒歩10分

● カフェでランチ

ミッフィー・カフェは東日本大震災の復興支援として釜石にオープン!店内にもいろんなところにミッフィーが!ランチもデザートもミッフィーがモチーフになっています。

近くには Kojima Cafe も!ふわふわのパンケーキは至高の一品!キューブ型のパンもかわいいです。地元民人気なのは大正軒。昔ながらのふわふわのたこ焼きと甘めのソースを一度ご賞味あれ。

ミッフィーカフェかまいし

〒026-0024 岩手県釜石市大町1-1-10 釜石情報交流センター内

TEL:0193-55-6707

営業時間:平日 11:00~15:00(L.O14:30)

土日祝 11:00~16:00(L.O15:45)

定休日:毎週水曜日、第1木曜日、第3木曜日

※祝日と定休日が重なる場合は、祝日は営業し、前後日程で代休をいただく場合があります。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com

Kojima Cafe 釜石店

〒026-0024 釜石市大町1丁目2-10 タウンポート大町

TEL:0193-27-8885

営業時間:月〜金 11:00〜17:00(L.O16:00)

土曜日 11:00〜16:00(L.O15:30)

定休日:火曜日

⬇︎

● 釜石駅 14:13発

⬇︎ 三陸鉄道

● 盛駅 15:05着

15:20発

⬇︎ 大船渡線BRT

● 大船渡駅 15:25着

⬇︎

● かもめテラスでお買物

大船渡にあるおしゃれなお店「かもめテラス」。三陸のお土産の定番「かもめの玉子」のさいとう製菓のお店です。

ここに来たらぜひ食べてほしいのはかもめソフトとみたらし焼き団子(期間限定)!かもめソフトはかもめの玉子の黄味餡をモンブラン風にたっぷりしぼり、ホワイトチョコの羽をあしらった、見た目にもかわいいおすすめの一品。

みたらし焼き団子は、元々はお餅屋さんから始まったというさいとう製菓が団子だけは負けられない!と豪語するほどのおいしさ。焼き色のついたお餅はパリパリふわふわ!

かもめテラス

〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-31

TEL:0120-311-514

営業時間:9:00~19:00

※『齊藤餅屋カフェコーナー』ラストオーダー 17:20

⬇︎ 大船渡線BRT

● 内湾入口駅 18:09着

⬇︎ 車5分

● 気仙沼プラザホテル

気仙沼は夜もオススメ!

ライトアップされた内湾を散策すれば、夜まで営業しているカフェも。

夜の浮見堂までゆっくりお散歩した後は、気仙沼プラザホテル自慢の浮遊浴を楽しめる天然温泉でゆっくり疲れを癒しては…。

気仙沼プラザホテル

〒988-0014 宮城県気仙沼市柏崎1-1

TEL:0226-23-1313

3日目

● 気仙沼プラザホテル

⬇︎

● ベイクルーズ 11:00~11:50

⬇︎

● ないわん地区観光

ないわん(内湾)

気仙沼市の中心部である内湾地区に、観光の起点となる施設として建てられた商業施設は、「迎(ムカエル)」「創(ウマレル)」「結(ユワエル)」「拓(ヒラケル)」と名付けられ、オシャレなカフェやサメ皮専門店、飲食店、衣服店等があり、海を一望できるテラスも設けられている。

居酒屋たすく

大人気の「漁師のまかない丼」の他、気仙沼の新鮮な魚介を使ったメニューが目白押し!漁師のまかない丼は予約必須です!

〒988-0017 宮城県気仙沼市南町3-1-23 結(ユワエル)内

TEL:090-3034-5365

営業時間:11:30~14:00/17:30~23:00

※日曜はランチ営業のみ

定休日:毎週木曜日

アンカーコーヒー

穏やかな気仙沼の海を見ながらカフェタイム。かわいいラテアートに、お店オススメの焼きドーナツ。定番の味から焦がし醤油などの変わり種まで期間限定も含めて10種類以上の中から選べます。

〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1-14ムカエル2階

TEL:0226-24-5955

営業時間:9:00〜18:00

※日曜はランチ営業のみ

定休日:毎週木曜日

http://anchor2fullsail.shop-pro.jp/

サメ皮専門店 シャークス

サメの水揚げ量日本一の気仙沼。「迎(ムカエル)」内にあるシャークスではサメ関連グッズを取り扱っている。フカヒレやサメ軟骨健康食品、サメ皮を使った財布やコインケース、パスケース、靴等の他に、サメの顎骨標本などもある。お笑い芸人サンドウィッチマンも愛用し度々訪れているそう。

〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1-14ムカエル1階

TEL:0226-24-5760

営業時間:10:00〜18:00

定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日等の場合は変更があります)

⬇︎

● 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ 17:50発

⬇︎ 三陸高速バス

●仙台駅東口 20:03着